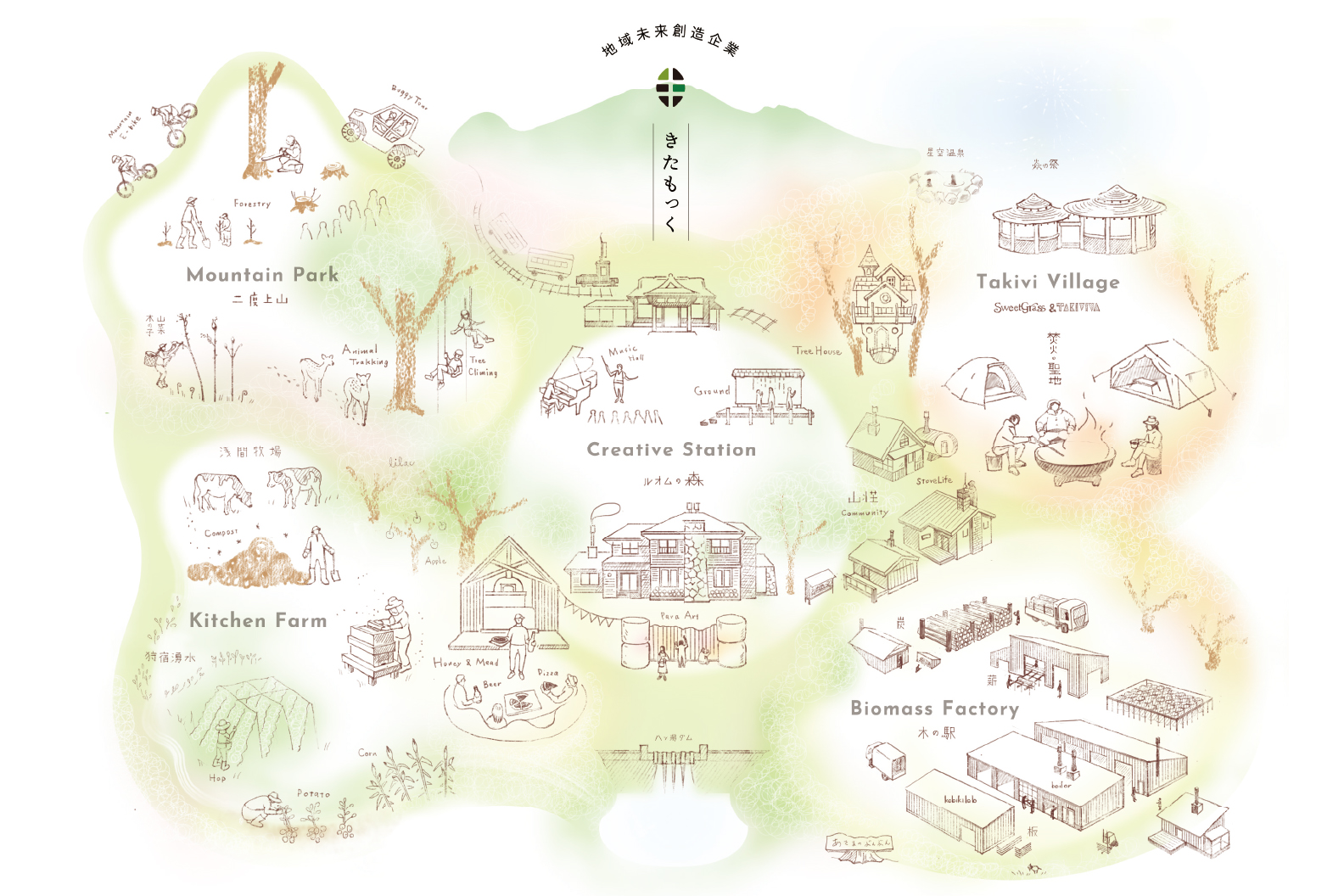

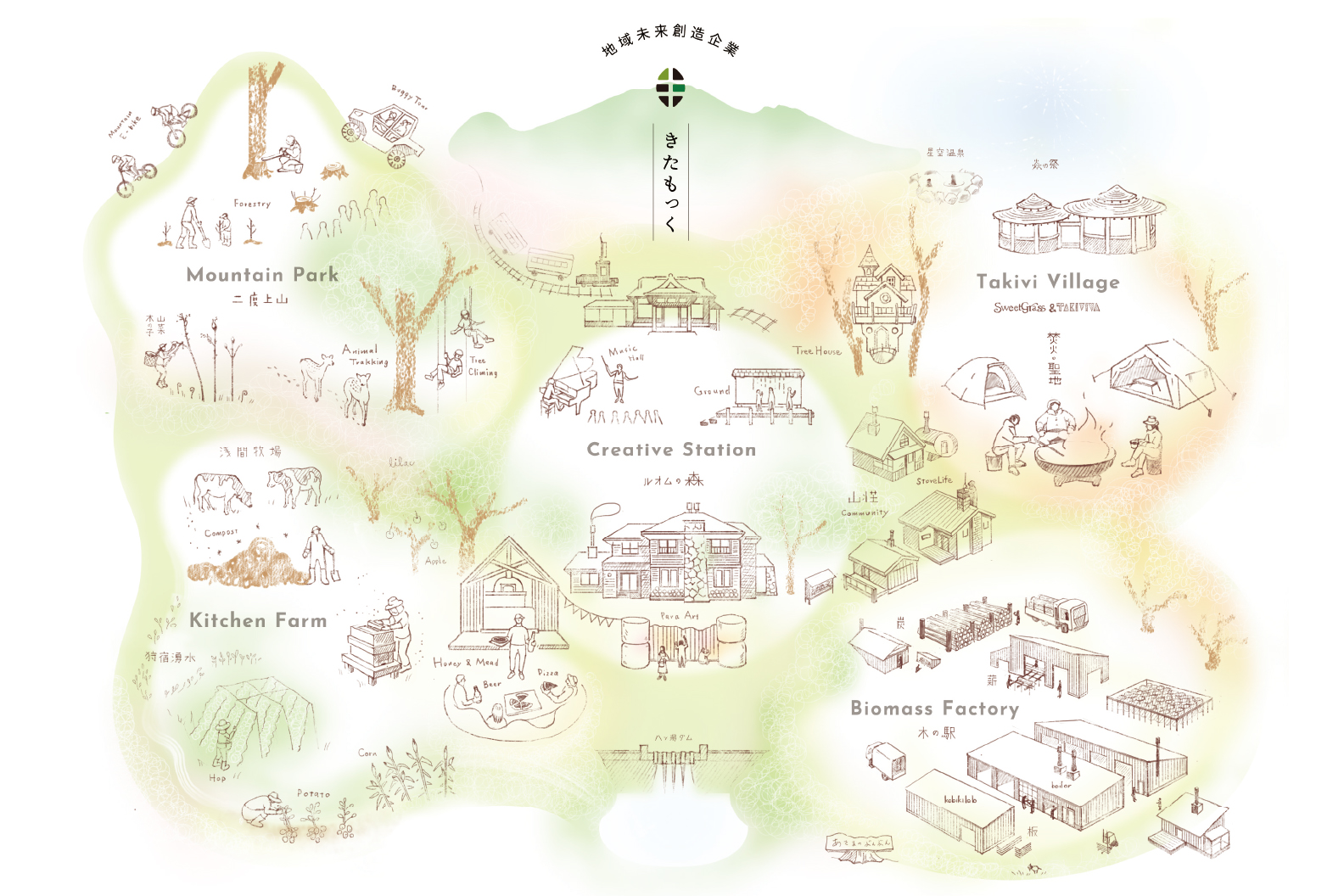

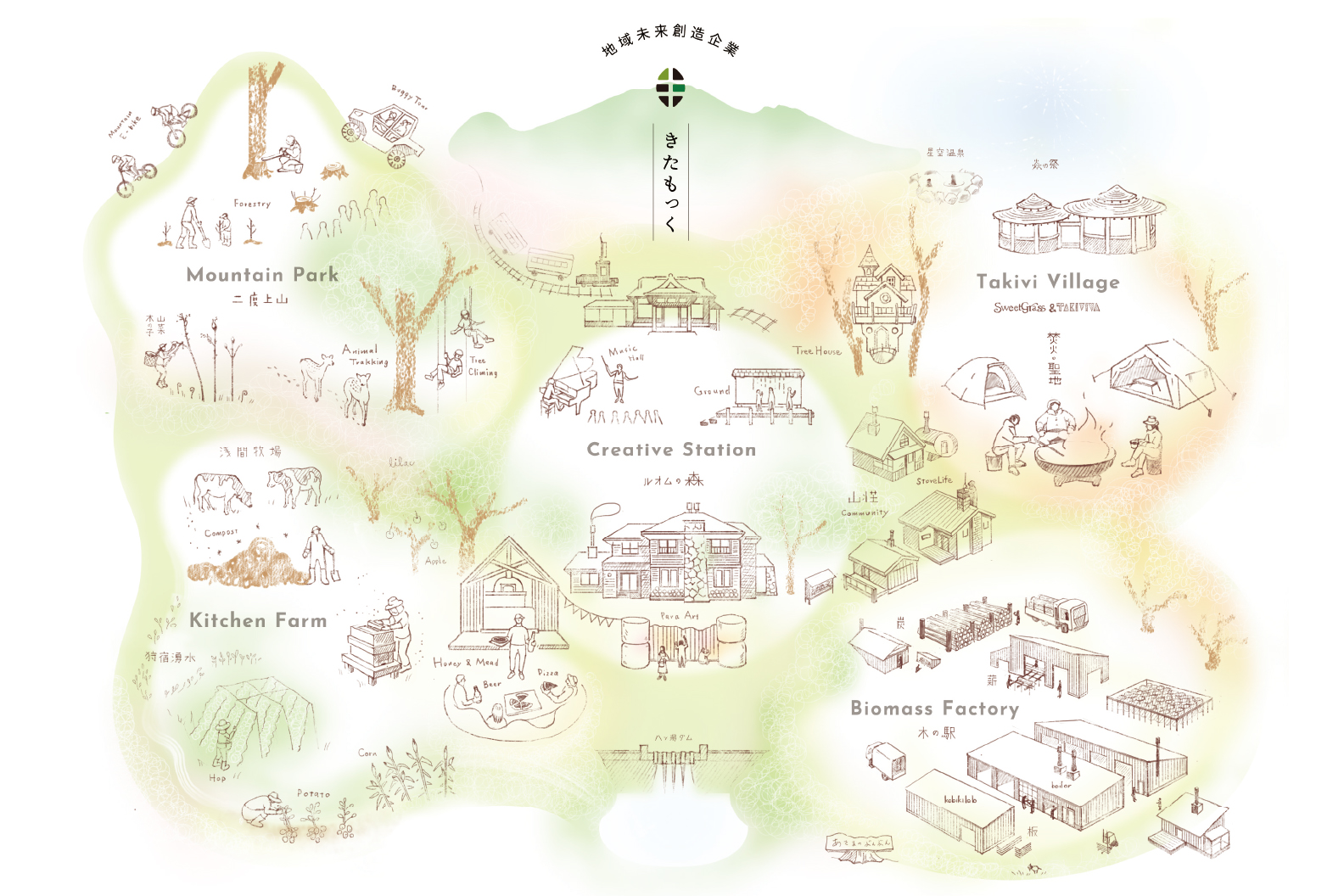

きたもっくの歴史は、代表の福嶋誠さんが軽井沢にUターンし、何もない荒涼とした大地にキャンプ場「スウィートグラス」を始めた1994年に遡ります。3,000本に及ぶ植樹やコテージ建設をスタッフ自らの手でやるうちに、少し時間はかかりましたが、キャンプ事業は徐々に軌道に乗り、今では年間約10万人が利用しています。

キャンプ場の開設から15年ほど経った頃、社員の通年雇用を実現するため、キャンプ場の冬期開設を始め、冬でも快適に過ごせるようコテージに薪ストーブを導入します。ここからきたもっくは大きく変わっていきます。夏仕様のコテージへの薪ストーブ導入を機に、薪ストーブ施工販売事業を開始、薪ストーブに必要な良質な薪を自社で生産、薪の元である木材の確保のため山林を取得、林業で出る林地残材を活用した炭焼きを復活、養蜂事業で山の恵みの価値化の多面化を図り、木材を活用した建材作り、薪を活用したピザレストランの開設、そしてこれらの活動を束ねる「あさまのぶんぶんファクトリー」の建設…と、きたもっくはキャンプ場経営の枠を超えた循環型の事業と成長しました。これらの活動の根底にあるのは、浅間山という強力な自然に対する畏怖の念であり、その思いはフィンランド語「Luomu:自然に従う生き方」という企業理念に集約されます。

またキャンプ場を経営するなかから「キャンプとは何か?」という根源的な問いが生れました。そしてその答えのひとつが「キャンプ場とは家族再生の場所」であり、単に自然のなかで過ごすだけではなく、焚火を囲むことが大きな役割を果たしていることに気づきます。そこで、火を前にした謙虚な気持ちとそこに生まれる穏やかなコミュニケーションからヒントを得て、企業やコミュニティ向けのグループ型宿泊施設「TAKIVIVA」をオープンさせます。焚火を見つめて本音で話し合ったり、火を用いて料理することで、組織の関係性の再構築を促す施設です。

こうした多岐に渡るきたもっくの活動は、いわゆる「デザイン」ではないと感じられるかもしれません。しかし目標(ビジョン)を立て、それを実現するため組織の内外とコミュニケーションを取っていく活動は「事業のデザイン」として、特に持続可能な地域づくり・事業づくりが求められる現在では、参考になる点が多々あるのではないでしょうか。

福嶋誠(有限会社きたもっく代表)

土屋慶一郎(有限会社きたもっく事業戦略室室長)